기차 타고 떠나는 서울 불교문화답사: 용산 국립중앙박물관, 강남 봉은사

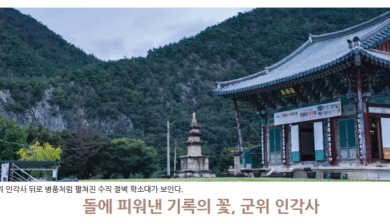

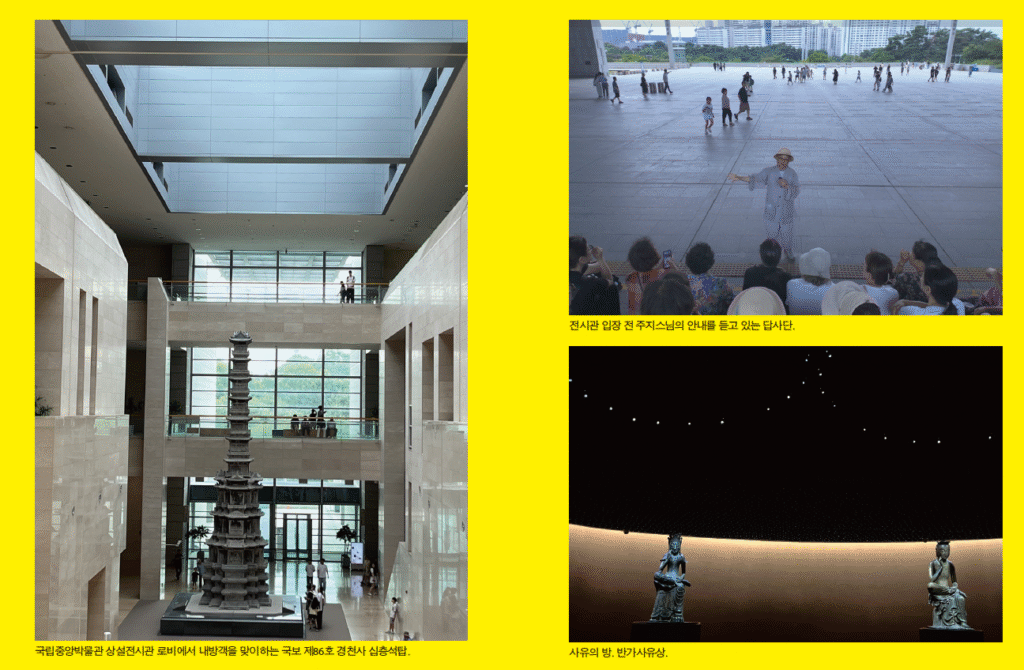

탁 트인 개방감을 주는 국립중앙박물관 마당은 주말 문화생활에 나선 시민들로 분주합니다. 아이의 손을 잡은 정다운 가족들. 한국문화를 탐방하러 온 외국인 관광객. 머리가 희끗희끗 점잖은 어르신들의 모습도 심심찮습니다. 상설전시실 본관의 출입문이 열리면 그때부터는 한동안 잊고 있던 학구열마저 일렁입니다.

사유의 방을 찾아갑니다. 국립중앙박물관을 대표하는 상설전시가 두 분의 부처님이라니. 감격스러운 마음으로 발걸음을 옮깁니다. ‘사유의 방’은 단순한 유물전시관이 아닙니다. 공간 전체가 하나의 사유 경험이 되도록 연출되었습니다. 입구에서부터 어둡고 고요한 복도를 지나 천천히 밝아지는 조명은 내방객의 감각을 일깨우는 동시에 차분하고 고요한 마음을 준비하도록 합니다.

이윽고 나란한 두 부처님. 왼쪽 무릎 위에 오른쪽 다리를 얹고 오른쪽 손가락을 살짝 뺨에 댄 채 깊은 생각에 잠긴 반가사유상은 삼국시대 6세기 후반과 7세기 전반에 조성된 국보입니다. 두 분 부처님을 마주하면 군중의 소음과 멀어집니다. 반가사유상의 미묘한 표정과 전신 자세에 빨려 들어갈 듯합니다. 분명 부처님을 보고 있는데 나 자신을 마주한 듯 기묘한 감각이 열립니다.

언제까지나 가만히 바라볼 수 있을 것만 같은 반가사유상을 뒤로하고 사유의 방에서 빠져나옵니다. 3층의 조각·공예관에 한국의 불교 조각과 공예 유물이 집중 전시되어 있습니다. 불교 전시실은 시대별로 나뉘어 배치되어 있어, 통일신라 시대의 불상부터 고려·조선의 불교 조각과 불화에 이르기까지 흐름을 따라 관람할 수 있습니다.

특별전시실에서는 ‘새 나라 새 미술: 조선 전기 미술 대전’이 열리고 있었습니다. 건국 1392년부터 16세기를 아우르는 조선 전기 미술을 아우르는 전시로, 크게 도자 공예, 서화·서예, 불교 미술 파트로 구분되었습니다. 고려청자의 시대가 막을 내리고, 조선이 추구한 백자의 시대로 넘어가는 과정을 수백 기의 그릇을 통해 관람한 후에는 조선 전기의 사대부 문화와 선비의 감수성이 잉태된 작품들을 마주합니다.

우리 답사단에게 하이라이트는 세 번째 파트인 ‘金, 변치 않는 기도를 담다 — 조선 전기 불교 미술’입니다. 기림사 건칠관음보살 반가상, 용문사 목조아미타여래좌상을 포함한 불상과 왕실과 사대부, 민간 차원의 불사(佛事) 흔적들을 만나볼 수 있습니다. 유교 중심의 새 시대에서도 여전히 불교 미술은 백성들의 안녕을 위한 역할을 충실히 수행하고 있었음을 확인합니다.

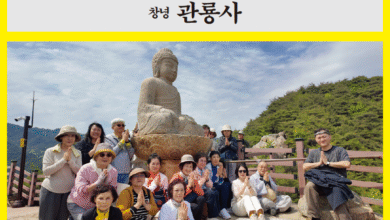

다음 목적지는 강남 봉은사입니다. 도심 한복판, 500년 세월의 불심과 조선왕조의 기억이 고요히 숨 쉬고 있는 사찰입니다. 연꽃으로 장엄된 산문 앞에서 길절의 문화해설을 맡은 중현스님의 설명에 귀를 기울입니다.

봉은사는 고려시대 개창 이래 조선 세조 대에 왕실의 원찰로 지정, 조선왕조 내내 불교의 중심 역할을 담당하며, 왕실 불사와 제향의 거점이 되었습니다. 조선 후기에는 보우선사가 주석하며 선풍을 진작시켰지요.

도량 안으로 걸음을 옮깁니다. 추사 김정희의 친필 편액이 걸린 봉은사 대웅전에는 석가모니 부처님을 중심으로 좌우에 아미타불과 약사여래불이 모셔져 있습니다. 보물 제1819호인 목조석가여래삼불좌상입니다. 영산전, 북극보전, 영각을 거쳐 미륵대불에 이르릅니다. 높이 23미터의 거대한 청동불상을 우러러보며 참배하고, 판전을 거쳐 경내를 크게 돌아 나옵니다. 돌아가는 기차 시간이 임박해오고 있기에 아쉬운 발걸음을 수서역으로 돌립니다. 광주에 도착하면 깜깜한 밤. 당일치기 서울행에 몸이야 하루이틀 쯤 고단하겠지만 보고 경험한 시간들은 오래도록 마음에 남을 것입니다.

*12월 길절 (12/14)

답사지: 부안 내소사, 개암사