불교전문 사진작가 유동영

뷰파인더 속

불교와 성보

불교전문사진작가 유동영

사진작가란 뷰파인더로 세상을 보는 사람. 뷰파인더 속 세상을 지면에 구체화 시키면서 작가는 몇 십 문장의 글보다 더 많은 이야기를 전해오지만, 정작 작가 그 자신을 전면에 드러내는 일은 없다. 불교 전문 사진작가 유동영. 포착하는 사람이되 좀처럼 포착되지 않는 그와 마주 앉아 사진이 아닌 말을 청했다.

가장 궁금했던 것은 불교와의 첫 인연이다. 즉각 나오는 답은 ‘법정스님’이다. 유동영 작가는 중앙대 사진학과 88학번이다. 대학 나와 직장을 다니다가 새로운 공부를 하고 싶어서 다시 간 학교였다. 사진에 대해서는 동기들보다 10여 년 늦은 출발이라고 하겠다. 졸업 후 열림원 출판사에 근무하면서 여러 작업을 하다가 2003년 경 법정스님을 처음 뵈었다. 3박4일간 불일암에 머무르는 동안 법정스님과 류시화 선생이 말씀을 나누고 유동영 작가는 사진촬영을 했다.

“80년대 학교에서 읽는 책들은 보통 유신론적 종교를 비판적으로 바라봤습니다. 저 역시 불교에 대해서는 그러한 간접적인 인상만 가지고 있었어요. 그런데 스님을 직접 뵙고는 왜 그토록 많은 사람들이 굳이 산사를 찾아오는지, 스님을 한 번 뵙는 것으로도 환희로운 감동을 받는지 알 수 있었어요.”

스님께서 이불 털고 아궁이 불을 떼고 손수 찻물을 떠오는 모습이 수행자의 모습이구나 싶었다. 감화를 받은 것이다. 법정스님과 교류하면서 성보를 대하는 마음가짐도 점검할 수 있었다.

성보를 성보답게, 불교의 혼과 미를

“성보는 성보답게 촬영하자는 것을 화두처럼 생각합니다. <선방으로 가는 길> 작업 당시에 봉암사 지증대사 탑을 촬영한 것을 두고 법정스님께서 말씀하셨어요. ‘부처님을 가두면 안 된다’고요. 나름대로 사진적인 기교를 부린 것을 보고 하신 말씀이었습니다. 제 안에 파동이 있었어요. 어떻게 하면 왜곡 없이 눈으로 볼 때와 같이 성보를 존엄한 시각으로 바라볼 수 있을까를 매번 고민합니다.”

이후 프리랜서로 서울대박물관이나 국립박물관 등에서 작업을 이어가면서도 불교와 연결고리를 놓지 않았다. 2010년 수불스님이 이끄는 집중수행에 참여하면서 유동영 작가의 삶의 방향성은 완전히 불교적으로 전환됐다.

“불교를 깊이 알고 싶다고 생각했고, 이때 공부하지 않으면 영영 기회가 없을 것 같다는 간절함이 있었습니다. 그때만큼 내 안으로 간절하게 집중해 들어간 적이 없었어요. 불교를 공부하면서 세상살이의 문제를 바라보는 시각이 전혀 달라졌습니다.”

2012년부터 2년간 불교문화사업단이 발행하는 템플스테이 매거진에 사진을 실었고, 2016년엔 당시 월간<송광사> 편집장이었던 중현스님과 인연이 닿았다. 매월 한 컷씩 실리던 유동영 작가의 사진은 어른스님들의 격려와 지지를 얻었다. 뿐만 아니라 대중들의 인정을 받으면서 표지 작품으로, 사진 페이지 증면으로 이어졌다. 일로 다녀가는 객이 아니라 총림의 식구가 되어갔다. 성보박물관 유물과 현판 작업은 물론, 좀처럼 일반인이 접근하기 어려운 절집의 대소사에도 자연스럽게 어우러졌다. 그 기록들은 2018년 사진전 ‘송광사 속의 송광사-송광사의 혼(魂) 송광사의 미(美)’가 되었다.

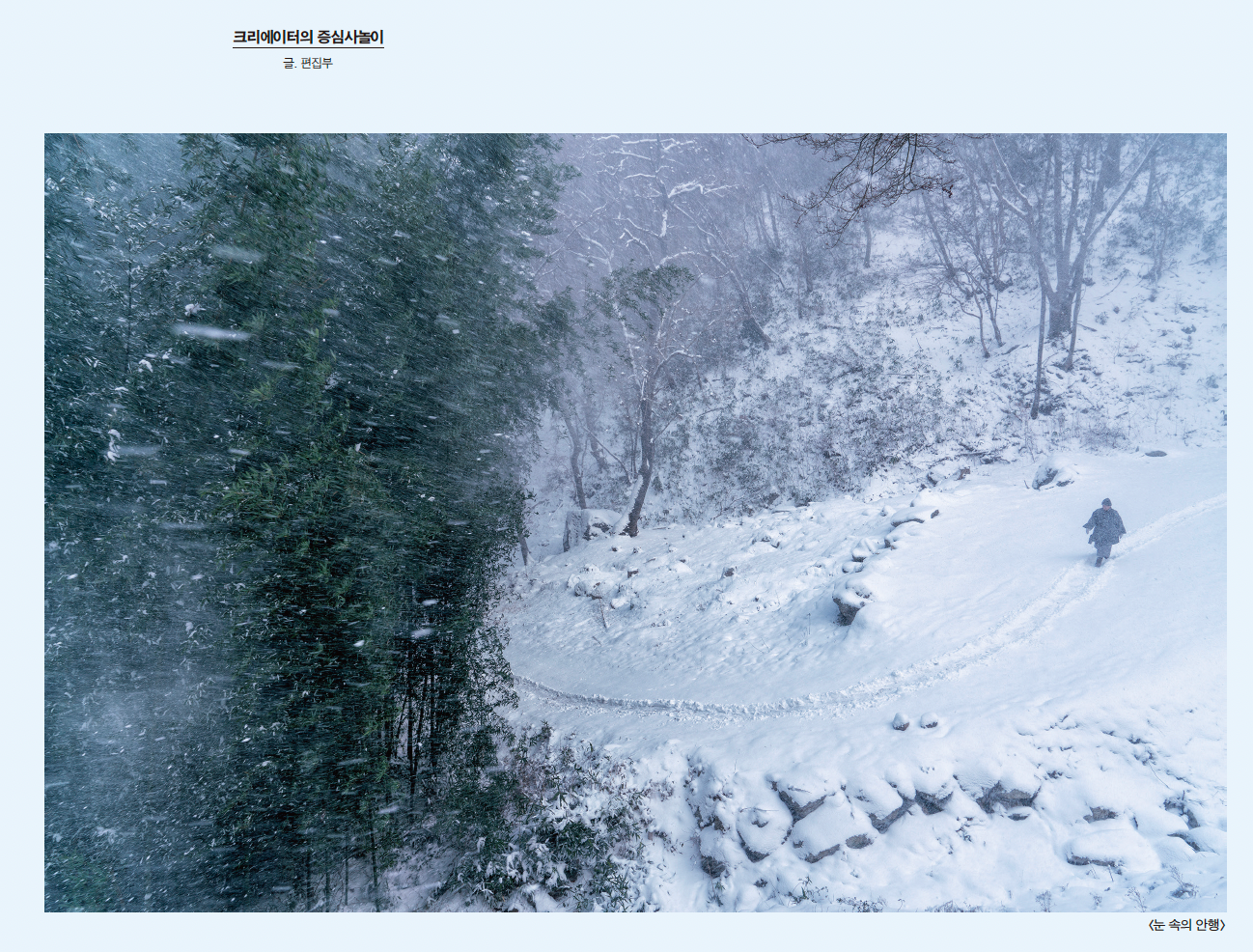

오랜 기다림 속 왜곡되지 않은 찰나를

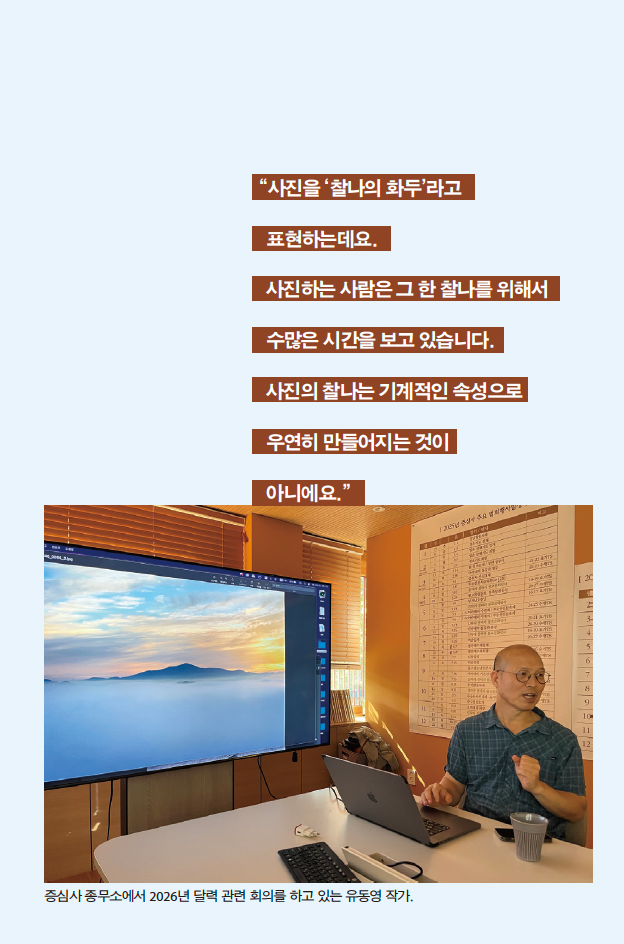

“오래 머물 것 같지만 다시 오지 않을 시간이라는 생각을 했고 그 시간들을 더 귀하게 쓰려고 노력했어요. 흔히 사진을 ‘찰나의 화두’라고 표현하는데요. 사진하는 사람은 그 한 찰나를 위해서 수많은 시간을 보고 있습니다. 사진의 찰나는 기계적인 속성으로 우연히 만들어지는 것이 아니에요.”

송광사에서 4~5년의 시간을 보낸 이후에는 불교전문지 <불광> 전속 사진작가로 5년을 보냈다. 특히 작년인 2월 ‘광주와 무등산’을 주제로 작업하면서 광주전남 곳곳의 불교문화를 살폈다. 애정을 가지고 수차례에 걸쳐 다녀간 광주 곳곳의 모습은 2026년 증심사 달력을 통해 다시 만날 수 있다.

“규모에 비하면 광주 지역에 남아있는 불교유적이 많지 않습니다. 아무리 삼국시대 이후 변방의 지역이라 하더라도 백제의 기술이 이렇게 흔적 없을 수 있나, 안타까운 마음입니다. 지금 남아있는 유물이나 성보도 잘 관리되고 있지는 않아요. 달력을 보시는 불자님들의 시선이 오래 머물 수 있기를, 또 사진을 보고서 ‘나도 꼭 이런 계절에 이 성보를 보러 가고 싶다’는 생각을 하시기를 바라면서 사진을 찍었습니다.”

이제 유동영 작가의 활동은 또 다른 전기를 맞이한다. 소속됨 없이 당분간은 찍고 싶은 사진을 찍을 참이다. 유자(儒者)에서 스님으로 생을 마감한 매월당 김시습의 흔적들이 있는 ‘시습로드’가 최근 그가 관심을 가지는 피사체이다. 남긴 시와 유록을 바탕으로 김시습이 절집으로 만행했던 흔적을 좇고자 한다.

물론 그 오가는 길에 무등산 증심사가 있을 것이다. 증심사를 배경으로 이뤄지는 계절의 변화를, 자연의 속삭임을 앵글에 담아낼 것이다. 익숙함에 젖어 ‘날마다 새롭게’ 보이지 않는 공간을 사진이라는 또 하나의 세계로 제시해 보일 것이다.