황차와 청차

중국의 황차, 우리나라의 황차

황차는 마치 베일에 싸여 있는 듯한 느낌을 준다. 과거에는 우리나라에서 생산되는 차를 녹차와 황차(또는 발효차)로 이야기 했는데 우리나라의 관습적 구분과 중국의 6대 다류 분류상 황차가 의미하는 바는 조금 다르다.

중국의 황차는 송나라 때 황제에게 공물로 바쳐졌을 만큼 유서 깊은 역사를 자랑한다. 그러나 현재에 와서는 일부 마니아층에게만 소비되고 있는데, 2021년 중국차엽유통협회 보고서에 따르면 중국 내의 황차 생산량은 1만여 톤, 소비 비율은 0.6%에 그친다. 이름이 알려진 황차로는 군산은침, 몽정황아, 곽산황아 등 중국 차가 대부분이고, 중국 이외에 황차를 생산하는 나라는 거의 없다고 보아도 무방하다.

황차는 어린잎으로 만든 녹차와 비슷한 모양이지만, 묘한 황금색이 드러나는 것이 특징적이다. 제조 공정에서 두드러지는 것은 민황이다. 민황은 녹차와 황차를 구분짓는 결정적인 공정으로, 덖은(살청한) 찻잎을 습기가 있고 따뜻한 상태로 일정 시간 방치하는 일을 말한다. 이때 수분이 있는 찻잎은 더미로 만들어 천이나 종이로 덮어 꾸준한 수분을 유지하도록 한다.

우리나라 차계에서도 황차라는 단어가 통용된다. 그러나 자세히 들여다보면 중국의 그것과 같지 않다. 주로 위조 후 살청하지 않은 찻잎을 유념한 후 민황 과정을 거치는데, 결과물은 중국의 황차라기 보다는 홍차에 가깝다. 공식적이고 엄밀한 정의를 내리지 않았기 때문에 한국에서는 황차와 발효차를 혼용해서 칭하는 경우가 많다. 최근에는 일부 수제 다원에서 한국 실정에 맞는 황차를 생산해 선보이기도 한다.

산화의 풍부한 스펙트럼, 청차(우롱차)

녹차가 살청을 통해 푸릇한 색과 신선한 맛을 유지하는 데에 중점을 두는 비산화 차라면 그 정 반대에는 완전 산화차인 홍차가 있다. 그리고 녹차와 홍차의 산화도 사이에서 산화도를 20%부터 80%까지 다양하게 변주한 차가 청차이다. 산화도가 낮은 철관음 같은 차는 녹차에 가까운 싱그러운 맛이고 산화도가 비교적 높은 대홍포는 홍차와 비슷한 질감을 가진다. 그렇지만 녹차도 홍차도 전혀 아닌 ‘부분 산화차’가 바로 청차이며, 청차라는 이름이 어색하다면 우롱차로 대체해도 무방하다.

우롱차는 어린잎이 아닌 충분히 자란 잎을 채취해 만든다. 생엽의 숨을 살짝 죽이는 위조를 거친 후에는 우롱차만의 핵심 공정인 주청에 들어간다. 주청은 쉽게 말해 흔드는 과정이다. 전통적으로는 대나무 채반에 적당량의 찻잎을 쌓아 비구니를 흔들며 찻잎끼리 서로 부딪히도록 한다. 찻잎의 가장자리부터 미세하게 상처가 나면 이 부위에 산화가 일어난다. 가장자리는 산화되어 붉고 안쪽 줄기로 들어올수록 녹색 빛을 띄는 이 비율을 가리켜 삼홍칠록이라 말한다.

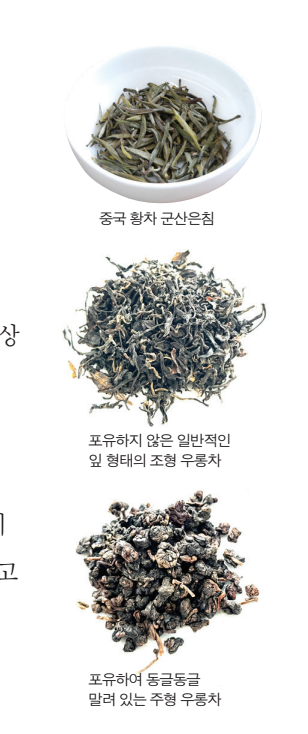

주청을 마친 찻잎은 더 이상 산화가 일어나지 않도록 열을 가해 살청한다. 이후에 찻잎 비비기 단계인 유념을 진행하는데 잎을 동그란 구슬처럼 만드는 과정을 가리켜 특별히 포유라고 지칭한다. 포유를 거친 동그란 모양의 우롱차를 주형, 펼쳐진 상태로 건조한 것을 조형으로 분류하여 말한다.

넓은 산화도 만큼 가지각색의 향과 맛을 지닌 것이 우롱차의 묘미다. 중국 푸젠성 우이산 지역에서 생산된 묵직한 분위기의 무이암차가 대표적인 우롱차다. 무이암차는 다시 대홍포, 육계, 수선 등의 품종으로 세분화 된다. 안시성에서는 청향 우롱인 철관음이 유명하고, 광둥성에서는 봉황단총이라는 이름의 화사한 우롱이 생산된다. 장평에서 생산되는 장평수선은 특이하게 정방형의 사각형 모양으로 긴압한 것으로 눈길을 끈다. 우롱차는 중국만 아니라 대만 것도 알아준다. 아리산, 리산, 대우령 등 고산지대에서 생산되는 고산 우롱이나 대만 특산품이라 함직한 동방미인(백호오룡)도 맛 볼 기회가 있다면 사양치 말자.