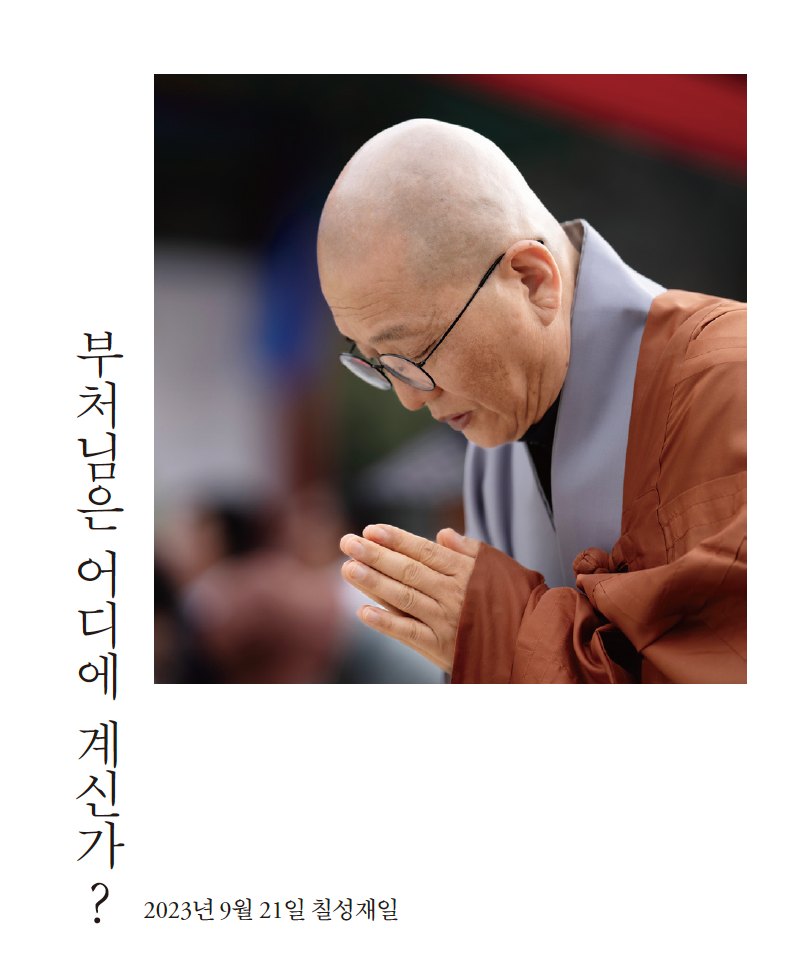

부처님은 어디에 계신가?

<보리도차제론>이 설명하는 부처님

첫 번째, 부처님은 윤회의 세계의 모든 고통에서 벗어나신 분입니다. 윤회의 세계는 우리가 살고 있는 사바세계이고, 부처님은 사바세계의 모든 고통에서 벗어난 분입니다. 두 사람이 함께 물에 빠졌을 때, 두 사람이 서로를 구할 수 있겠습니까? 그럴 수 없습니다. 그런데 부처님은 윤회 세계의 고통 바다에서 완전히 벗어난 분이기 때문에 물에 빠진 중생들을 구제해줄 수 있는 분입니다.

두 번째, 부처님은 모든 중생들을 남김 없이 제도하는 분입니다. 팔이 없는 어머니가 물에 빠져서 떠내려가는 아들을 구할 수 있을까요? 마음 같아서는 당장 뛰어들어 아들을 구해내고 싶겠지만 팔이 없으므로 아들을 구할 수 없습니다.

이 비유는 성문이나 독각을 의미합니다. 보살의 경지에 이르지 않은 분들은 본인은 깨쳤을지라도 남을 구제하기에는 부족함이 있다는 뜻입니다. 이분들은 스스로는 고통의 바다에서 벗어난 중생들의 어머니이되 팔이 없어 제도해줄 수는 없는 분들입니다. 반면 부처님은 이 세상의 모든 중생들을 제도할 수 있는 능력을 가지고 계신 분입니다. 부처님이 모든 중생을 제도할 수 있는 분이라는 생각이 내 안에 가득 차야 부처님을 향한 믿음이 생깁니다.

세 번째, 부처님은 모든 중생들을 차별 없이 다 보살펴 주시는 분입니다. 어느 정도인가 하면 부처님은 당신의 아들인 라훌라와 반역자였던 데바닷타를 차별하지 않고 똑같이 대했습니다.

부처님을 신격화 시킨 대승불교

부처님도 우리와 같은 사람인데 어떻게 사람이 그럴 수가 있을까요? 인간이 아니라 신이나 다름 없는 존재라는 생각이 듭니다. 맞습니다. 우리는 부처님을 신격화시켰습니다. 대웅전 가운데에 금색 옷을 입혀서 신처럼 모시고 있지 않습니까? 그런데 불교는 스스로 깨달음을 얻는 종교입니다. 신을 믿는 종교가 아닌데도 불구하고 왜 부처님을 신으로 상정하게 되었을까요? 부처님의 능력이 워낙 뛰어나고 훌륭한 나머지, 우리가 부처님을 신의 반열에 올려놓았습니다.

다만 기독교같은 아브라함 계통의 종교에서 말하듯 신을 반드시 전지전능한 존재로 인식할 필요는 없습니다. 오히려 그리스로마신화에 나오듯, 인간적인 모습이되 사람들이 살아가는 모습에서 가장 훌륭한 모습을 신의 모습으로 승화시킨 것이라고 생각하면 됩니다.

흔히 소승불교, 즉 상좌부불교는 불법승 삼보 가운데 법을 강조합니다. 부처님의 법이 무엇인지 먼저 정확하게 교학적으로 이해해야 합니다. 그래서 상좌부불교의 교학인 아비담마 불교는 일반인들이 접근하기가 어렵습니다. 상좌부 불교에서 수행자는 부처님 법대로 생활하는 것이 중요하고 재가자들은 수행자를 잘 지원하는 것이 중요합니다. 수행하는 당사자가 깨닫는 것이 무엇보다 중요한 것이죠.

믿음과 귀의를 강조하는 대승불교

반면 대승불교에서는 불법승 삼보 중에서 불(佛), 부처님이 가장 중요합니다. 부처님과 같이 훌륭한 분을 본받기 위해 부처님을 신적인 존재로 모십니다. 여기에서 기도나 예불, 탑돌이 등의 신행이 발생합니다. 대승불교는 소승불교처럼 세밀한 것까지 따지는 부분은 부족하지만, 많은 재가자들이 불교를 더 쉽게 접할 수 있는 장점이 있습니다. 부처님을 신적인 존재로 숭상하면서 불교의 문턱이 낮아진 것이지요.

상좌부 불교와 대승불교에는 많은 차이가 있습니다만 그중 가장 도드라지는 부분은 임종을 대하는 태도입니다. 상좌부 불교에서는 임종 시에 스님들이 와서 몸과 마음에 대한 알아차림 수행을 하는 방법을 낱낱이 일러줍니다. 임종 직전이야말로 정신 똑바로 차리고 열심히 수행하라고 더욱 독려하는 것입니다.

반면 대승불교에서는 ‘나무아미타불’을 단 한 번이라도 지극정성으로 외우면 아미타 부처님이 계신 서방정토에 갈 수 있다고 합니다. 아미타 부처님은 누구라도 자신이 다스리는 서방정토에 오면 바로 깨달음을 얻을 수 있도록 하겠다는 원을 세운 분입니다. 그러니 이번 생에 수행을 전혀 하지 않은 사람도 서방정토에만 가면 열반을 증득할 수 있습니다. 그래서 대승불교에서는 임종의 순간에 나무아미타불을 외우게 합니다.

상좌부 불교에서는 부처님 법대로 열심히 수행해야 한다고 말하고, 대승불교는 오로지 믿음으로써 부처님에게 귀의하라고 말합니다.

일반 종교의 신과 부처님

동서고금을 막론하고 모든 신들이 하는 일은 인간이 비는 소원을 들어주고 나쁜 짓을 하는 놈을 혼내주는 것입니다. 불교에서도 절에 오는 많은 분들이 ‘우리 아이 수능 잘 보게 해주세요’, ‘우리 남편 사업이 잘 되게 해주세요’ 지극정성으로 기도합니다. 이 기도를 부처님이 들어주지 않았을 때, 우리는 부처님이 아니라 나의 기도의 정성이 모자란 탓을 합니다. ‘더 열심히 기도하면 언젠가는 들어주실 거야.’ 엄밀히 말하면 이런 모습은 기독교에서 하나님에게 기도하는 것과 다르지 않습니다.

그런데 부처님께서 유언으로 당부한 것이 무엇입니까? 자등명 법등명입니다. 부처님은 “자기 자신에게 의지하고 법에 의지하라”고 답합니다. 뿐만 아니라 게으르지 말고 열심히 수행하라는 뜻으로 “방일하지 말라.”는 이야기도 하시지요.

여기에 딜레마가 있습니다. 대승불교는 부처님을 신적인 존재로 격상시켜서 불교를 더 넓게 펼쳐두었는데, 정작 부처님은 당신을 믿지 말라고 말씀하셨으니 말입니다. ‘그래서 어떻게 할 것인가?’ 여기에서부터 불교와 다른 종교의 차이가 발생합니다. 불교는 부처님을 믿는 종교이되, 부처님에 대한 믿음이 어느 정도 깊어진 후에는 자기 스스로 변화해야 합니다. 마치 애벌레가 허물을 벗고 매미로 탈바꿈하듯, 우리도 어느 단계에 이르면 스스로 변화해야 합니다. 금색 가사를 입고 불단 위에 앉아 계시는 부처님이 아니라, 내 안에 계시는 부처님을 모셔야 합니다.

불성사상으로의 전환

그러자면 마음속에 약간의 회의가 생기기도 합니다. ‘아니, 부처님처럼 위대한 분을 어떻게 나같은 보잘 것 없는 그릇 속에 담을 수 있나?’ 이런 의문을 해결하는 것이 대승불교의 불성(佛性) 사상입니다. 중생은 누구나 부처가 될 수 있는 종자를 가지고 있습니다. 내가 바로 부처님이 될 씨앗이라는 스스로에 대한 믿음을 갖지 못하면 평생 부처님에게 소원만 빌다가 끝나고 맙니다. 누구나 부처가 될 씨앗을 가지고 있다는 말은, 부처님처럼 수행하면 누구나 깨달음을 성취할 수 있다는 말입니다. 어찌보면 부처님도 사람이고 우리도 사람이니 지극히 당연한 말입니다. 지극히 당연하지만 쉽게 엄두를 내지 못합니다.

그렇다면 부처님을 내 안에 모신다는 것은 어떤 의미일까요? 귀의하는 것입니다. 귀의(歸依)는 부처님에게 돌아가 의지한다는 말입니다. 부처님이 말하는 대로 말하고 부처님이 생각하는 대로 생각하고, 부처님이 행동하는 대로 행동하는 것이 부처님에게 돌아가서 의지하는 것입니다. 그렇게 할 수 있는 것은 누구나 깨달을 수 있는 가능성을 가지고 있기 때문입니다. 부처님도 우리와 같은 중생이었습니다. 전지전능한 신이 아니었어요. 고타마 싯다르타라는 한 중생이 깨달음을 얻어 부처가 되었듯, 우리도 깨달을 수 있습니다. 불성사상이 없으면 불교 역시 다른 종교와 다를 것이 없습니다.

우리는 항상 두 가지 마음을 가지고 살아가야 합니다. 첫 번째는 부처님에 대한 믿음을 가져야 하고, 두 번째는 부처님을 믿고 따르는 나 자신이 곧 부처라는 자신에 대한 믿음을 가져야 합니다. 핵심은 지금의 내가 내가 아닌 다른 무언가로 바뀌는 것이 아니라는 겁니다. 내가 중생의 몸이었다가 부처의 몸으로 변하는 것이 아닙니다. 이 몸으로 살되, 매순간 부처의 마음으로 사는 것입니다.